|

古今亭志ん生、八代目桂文楽、三遊亭圓生、古今亭志ん朝など過去の名人落語家の残された落語音源データを公開しています。 |

|

|

人形町末広跡へ行く ― 2015年08月05日 20:57

先日夕刻、時間に少し余裕がありましたので地下鉄人形町駅で下車し、落語定席の寄席であった人形町末広の跡地へ行ってみることにしました。ネットの情報でかつての所在地は分かっていたのですが、なぜかなかなか現地へ行ってみようと思い立ちませんでした。

人形町末広というと、三遊亭圓生がしばしば独演会を開いていた場であり、その音源の一部はアポロンというメーカーからカセットテープで発売されていました。しかしこのメーカーは潰れてしまったようで、以後は他から発売されていません。是非CDとして再び世に出して欲しいものですが、ひょっとして原盤が行方不明にでもなっているのでしょうか。

その録音の中でこの寄席を知る上で興味深いものがあります。「落語はろー・データ編」リスト、「お化け長屋・テイク1」の冒頭で、師は以下のように話しています。

エー、いつも独演会で別にサービスがこざいませんので、エー何かと思いまして、北千住から人形町まで地下鉄を開通しました。エー、本当は明日からというのを独演会があるから是非今日にしてくれという。これは独演会のサービスでございます。

これが収録されたのは、1962(昭和37)年5月31日。ちょうど地下鉄日比谷線が北千住から人形町まで開通した日でした。独演会のあった日と地下鉄開通の日が偶然に重なった。またその時の録音が残っている。ちょっとこれは面白いと思います。

次に「ちきり伊勢屋(上)・テイク1」。1969年12月27日の録音。人形町末広での最後の圓生独演会で、この口演では冒頭で

エー、末広もいよいよもう、来年の20日までで最後でございまして、エーいろいろ事情がありまして、移転をいたします。エー、あとは麹町の方でご主人がマンションを拵えるそうで。マンションを拵えないで寄席を拵えてくれる方がよかったんですけれど、やはりそういう訳にもいきませんで、

歴史ある寄席という拠点を失ってしまう無念さを強く感じさせます。こうして長年噺家やファンに愛され続けてきた人形町末広は、1970(昭和45)年1月20日の興行を最後に閉場しました。最後に高座へ上がったのは五代目古今亭今輔だったとのこと。

上画像(クリックすると大きな画像で見られます)は1965(昭和40)年に発行された住宅地図の人形町交差点付近です。赤丸で囲んだ場所が人形町末広。前の道路にはまだ都電が走っていました。走っていたのは新宿駅前と水天宮を結ぶ13系統と千住四丁目と水天宮を結ぶ21系統。1969年10月には廃止になっています。

ということで、跡地へ行ってきたわけです。地下鉄の人形町交差点側出口を出てすぐ見える、「読売IS」という会社のビルが人形町末広の跡地です。

その跡地のビルの隣には歌舞伎「与話情浮名横櫛」でお馴染みの「玄冶店」の跡(下写真)の石碑があります。この名は幕府の医師であった「岡本玄冶」の拝領屋敷があったことから付けられたとのこと。

さて、嬉しいことに「読売IS」のビルの入り口脇の下に「寄席人形町末広跡」という石碑があり、その上のガラスには解説が書かれています。以下その解説。

この地は、幕末の慶応3年(1867)から昭和45年(1970)までの103年間、人形町末広として多くの人に親しまれる落語定席でした。客席すべて畳敷きというのが特徴で、マイクなしでも客席の隅々まで演者の声が聞こえる造り等、今でも伝説の寄席と称されています。平成16年(2004)年に広告会社「読売IS」本社ビルが建築され、現在に至っています。

人形町末広が閉場してすでに45年。東京という都市の変化に伴って消えた「灯」をいつまでも語り継いでもらいたいものです。

人形町末広というと、三遊亭圓生がしばしば独演会を開いていた場であり、その音源の一部はアポロンというメーカーからカセットテープで発売されていました。しかしこのメーカーは潰れてしまったようで、以後は他から発売されていません。是非CDとして再び世に出して欲しいものですが、ひょっとして原盤が行方不明にでもなっているのでしょうか。

その録音の中でこの寄席を知る上で興味深いものがあります。「落語はろー・データ編」リスト、「お化け長屋・テイク1」の冒頭で、師は以下のように話しています。

エー、いつも独演会で別にサービスがこざいませんので、エー何かと思いまして、北千住から人形町まで地下鉄を開通しました。エー、本当は明日からというのを独演会があるから是非今日にしてくれという。これは独演会のサービスでございます。

これが収録されたのは、1962(昭和37)年5月31日。ちょうど地下鉄日比谷線が北千住から人形町まで開通した日でした。独演会のあった日と地下鉄開通の日が偶然に重なった。またその時の録音が残っている。ちょっとこれは面白いと思います。

次に「ちきり伊勢屋(上)・テイク1」。1969年12月27日の録音。人形町末広での最後の圓生独演会で、この口演では冒頭で

エー、末広もいよいよもう、来年の20日までで最後でございまして、エーいろいろ事情がありまして、移転をいたします。エー、あとは麹町の方でご主人がマンションを拵えるそうで。マンションを拵えないで寄席を拵えてくれる方がよかったんですけれど、やはりそういう訳にもいきませんで、

歴史ある寄席という拠点を失ってしまう無念さを強く感じさせます。こうして長年噺家やファンに愛され続けてきた人形町末広は、1970(昭和45)年1月20日の興行を最後に閉場しました。最後に高座へ上がったのは五代目古今亭今輔だったとのこと。

上画像(クリックすると大きな画像で見られます)は1965(昭和40)年に発行された住宅地図の人形町交差点付近です。赤丸で囲んだ場所が人形町末広。前の道路にはまだ都電が走っていました。走っていたのは新宿駅前と水天宮を結ぶ13系統と千住四丁目と水天宮を結ぶ21系統。1969年10月には廃止になっています。

ということで、跡地へ行ってきたわけです。地下鉄の人形町交差点側出口を出てすぐ見える、「読売IS」という会社のビルが人形町末広の跡地です。

その跡地のビルの隣には歌舞伎「与話情浮名横櫛」でお馴染みの「玄冶店」の跡(下写真)の石碑があります。この名は幕府の医師であった「岡本玄冶」の拝領屋敷があったことから付けられたとのこと。

さて、嬉しいことに「読売IS」のビルの入り口脇の下に「寄席人形町末広跡」という石碑があり、その上のガラスには解説が書かれています。以下その解説。

この地は、幕末の慶応3年(1867)から昭和45年(1970)までの103年間、人形町末広として多くの人に親しまれる落語定席でした。客席すべて畳敷きというのが特徴で、マイクなしでも客席の隅々まで演者の声が聞こえる造り等、今でも伝説の寄席と称されています。平成16年(2004)年に広告会社「読売IS」本社ビルが建築され、現在に至っています。

人形町末広が閉場してすでに45年。東京という都市の変化に伴って消えた「灯」をいつまでも語り継いでもらいたいものです。

CDブック「圓朝祭の五代目柳家小さん」発売 ― 2015年08月01日 18:56

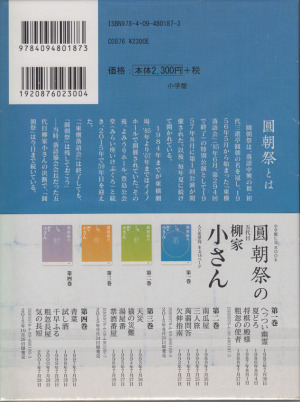

先日、このブログで「最近名人上手のCD発売がない」と記したばかりですが、五代目小さん師の新CD(正確にいうとCDブック)が7月24日に発売されていることが分かりました。以下、小学館のサイトのPRページです。

http://www.shogakukan.co.jp/books/09480187

「東京かわら版」にも広告や情報はなく、つい最近までまったく知りませんでした。先日、西新宿にあるミュージック・テイト(落語など演芸のCD・DVDを専門に扱っているお店)へ行きましたら、このCDブック発売を告げるポスターが貼ってあり、始めて知りまして、慌てて購入した次第です。CDブックは7月から10月まで1冊ずつ、計4冊の発売。1冊に2枚のCD、4席(第4巻のみ5席)の落語が収録されているとのこと。価格は1冊2300円(税抜き)ですから、まあまあお求めやすいのではないでしょうか。7月24日に発売された第1巻の演目は「へっつい幽霊」「夏どろ」「将棋の殿様」「粗忽の使者」で、1985年から1988年に収録された音源です。

で、肝心の内容です。1985年から2001年の間の(以前の)イイノホールなどでの、圓朝祭での先代小さん師の口演を収録したものです。師の芸は早くから完成したといって良いものであり、50歳代(1960年代)の音源も多く発売されていますが、今回はあえて70歳以降、亡くなる間近までの円熟の芸をCD化したところに特徴があるのでしょう。私は新宿での紀伊國屋寄席に一時期毎月のように通っており、レギュラー出演していた晩年の先代小さん師の高座も何度もみています。転機となったのは、やはり1996年に脳梗塞を起こしてからで、このころから急速に口の回りが悪くなり、さらに1席の落語をきちんと終えられないということも間々ありました。今回のCDブックでは、このように衰えていった1996年以後の最晩年の口演も収録されています。ちゃんと喋れているのか不安でもありますが、歴史にも残る五代目柳家小さんという落語家のありのままの記録として、貴重なCDブックではないでしょうか。

http://www.shogakukan.co.jp/books/09480187

「東京かわら版」にも広告や情報はなく、つい最近までまったく知りませんでした。先日、西新宿にあるミュージック・テイト(落語など演芸のCD・DVDを専門に扱っているお店)へ行きましたら、このCDブック発売を告げるポスターが貼ってあり、始めて知りまして、慌てて購入した次第です。CDブックは7月から10月まで1冊ずつ、計4冊の発売。1冊に2枚のCD、4席(第4巻のみ5席)の落語が収録されているとのこと。価格は1冊2300円(税抜き)ですから、まあまあお求めやすいのではないでしょうか。7月24日に発売された第1巻の演目は「へっつい幽霊」「夏どろ」「将棋の殿様」「粗忽の使者」で、1985年から1988年に収録された音源です。

で、肝心の内容です。1985年から2001年の間の(以前の)イイノホールなどでの、圓朝祭での先代小さん師の口演を収録したものです。師の芸は早くから完成したといって良いものであり、50歳代(1960年代)の音源も多く発売されていますが、今回はあえて70歳以降、亡くなる間近までの円熟の芸をCD化したところに特徴があるのでしょう。私は新宿での紀伊國屋寄席に一時期毎月のように通っており、レギュラー出演していた晩年の先代小さん師の高座も何度もみています。転機となったのは、やはり1996年に脳梗塞を起こしてからで、このころから急速に口の回りが悪くなり、さらに1席の落語をきちんと終えられないということも間々ありました。今回のCDブックでは、このように衰えていった1996年以後の最晩年の口演も収録されています。ちゃんと喋れているのか不安でもありますが、歴史にも残る五代目柳家小さんという落語家のありのままの記録として、貴重なCDブックではないでしょうか。

今月のNHKラジオ深夜便「落語100選」 ― 2015年07月28日 04:53

さて、今月も月末となり、NHKラジオでは「深夜便落語100選」が

3日間にわたって放送されます。

7月28日深夜(日付は29日)午前1時台

「星野屋」五明楼玉の輔

「三年目」立川談四楼

7月29日深夜(日付は30日)午前1時台

「宿屋の富」 五街道雲助

7月30日深夜(日付は31日)午前1時台

名人芸を味わう

「猫と金魚」十代目 桂文治

ゲスト:(十一代目)桂文治

解説:田中優子(法政大学総長)

「名人芸を味わう」は十代目桂文治師だとのこと。

楽しみに待ちましょう。

7月28日深夜(日付は29日)午前1時台

「星野屋」五明楼玉の輔

「三年目」立川談四楼

7月29日深夜(日付は30日)午前1時台

「宿屋の富」 五街道雲助

7月30日深夜(日付は31日)午前1時台

名人芸を味わう

「猫と金魚」十代目 桂文治

ゲスト:(十一代目)桂文治

解説:田中優子(法政大学総長)

「名人芸を味わう」は十代目桂文治師だとのこと。

楽しみに待ちましょう。

「星寄席」CD(志ん朝・小三治)発売 ― 2015年07月25日 06:03

最近、過去の名人のCD発売がありません。我々音源コレクターとしては物足りない限りです。圓生、志ん朝あたりの新音源が発見されて、ドドンとCD化されたりしないものでしょうか。

さて、7月22日にビクターから「星寄席」のCDが発売されました。

星新一、小松左京、筒井康隆のSF作家三巨匠の企画によるLPレコード3枚が発売されたのが1978年。その後カセットテープとしても世に出たようです。長らくCDにはなっていませんでしたが、このたびCD化されました。この3枚のうちの星新一作の「戸棚の男」「ネチタラ事件」「四で割って」を演じたのが古今亭志ん朝と柳家小三治。SF界の第一人者と、当代きっての名手落語家が組んでの作品は当然に注目されます。が、聴いてみると内容は「んー」というところでしょうか。

私はこのLPレコードは、かつてネットオークションで入手しました。落語ファンのほかにも星新一のファンも入札しており落札するまで結構苦労しました。

古今亭志ん朝の出したLPレコードで、いまだCD化されていないものとして、他にはローオンレコードから発売された「火焔太鼓」と「錦の袈裟」、トリオから発売された「子別れ」があります。前者ローオンは今は無いメーカーで、残された音源は初代京山幸枝若や立川談志などの演じたものがコロムビアから一部がCDで発売されていますが、志ん朝師音源についてはCDになっていません。また、トリオから発売されていたLPレコードは、他の落語家の分についてはCD化されて1000円程度の格安CDとして発売されたのですが、志ん朝師の音源に関してはこのラインナップには含まれませんでした。志ん朝師本人或いは遺族の方からCD化に関してOKが出なかったものだと思われます。音源や映像の市販には消極的だった志ん朝師。コレクターにとっては悩ましいものです。

さて、7月22日にビクターから「星寄席」のCDが発売されました。

星新一、小松左京、筒井康隆のSF作家三巨匠の企画によるLPレコード3枚が発売されたのが1978年。その後カセットテープとしても世に出たようです。長らくCDにはなっていませんでしたが、このたびCD化されました。この3枚のうちの星新一作の「戸棚の男」「ネチタラ事件」「四で割って」を演じたのが古今亭志ん朝と柳家小三治。SF界の第一人者と、当代きっての名手落語家が組んでの作品は当然に注目されます。が、聴いてみると内容は「んー」というところでしょうか。

私はこのLPレコードは、かつてネットオークションで入手しました。落語ファンのほかにも星新一のファンも入札しており落札するまで結構苦労しました。

古今亭志ん朝の出したLPレコードで、いまだCD化されていないものとして、他にはローオンレコードから発売された「火焔太鼓」と「錦の袈裟」、トリオから発売された「子別れ」があります。前者ローオンは今は無いメーカーで、残された音源は初代京山幸枝若や立川談志などの演じたものがコロムビアから一部がCDで発売されていますが、志ん朝師音源についてはCDになっていません。また、トリオから発売されていたLPレコードは、他の落語家の分についてはCD化されて1000円程度の格安CDとして発売されたのですが、志ん朝師の音源に関してはこのラインナップには含まれませんでした。志ん朝師本人或いは遺族の方からCD化に関してOKが出なかったものだと思われます。音源や映像の市販には消極的だった志ん朝師。コレクターにとっては悩ましいものです。

入船亭扇橋師匠亡くなる ― 2015年07月13日 05:05

ご存知の方も多いでしょうが、入船亭扇橋師匠が亡くなりました。(以下NHKのニュースサイトから)

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150711/k10010147381000.html

扇橋師は私も好きな噺家のひとりで、かつては寄席などで良く高座を拝見しました。落ち着いたたたずまい、端正さ、渋さ、そして最初の師匠の三代目三木助ゆずりの軽妙さを併せ持ったような語り口で楽しませてもらいました。「文七元結」「芝浜」「三井の大黒」など大ネタも多く手掛ける師匠でしたが、私としては寄席で演じるような「茄子娘」「加賀の千代」「応挙の幽霊」などが印象に残っています。

師の衰えは早く、2000年の頃には、すでに口のまわりが悪くなってしまったように思います。話すテンポも遅くなり晩年の姿は見ていて辛いと思うことも多々ありました。入院してからは胃ろうで栄養を吸入しているような状態だったとか。人間、衰えは辛いものです。

昭和43(1968)年3月14日、TBS落語研究会の第一回公演で、1番目に上がったのがこの扇橋師(当時は柳家さん八)でした。2010年3月1日、落語研究会の第500回記念の公演の時にも高座に上がっています。落語の歴史にも確実に名を刻んだ師匠の死を惜しみたいと思います。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150711/k10010147381000.html

扇橋師は私も好きな噺家のひとりで、かつては寄席などで良く高座を拝見しました。落ち着いたたたずまい、端正さ、渋さ、そして最初の師匠の三代目三木助ゆずりの軽妙さを併せ持ったような語り口で楽しませてもらいました。「文七元結」「芝浜」「三井の大黒」など大ネタも多く手掛ける師匠でしたが、私としては寄席で演じるような「茄子娘」「加賀の千代」「応挙の幽霊」などが印象に残っています。

師の衰えは早く、2000年の頃には、すでに口のまわりが悪くなってしまったように思います。話すテンポも遅くなり晩年の姿は見ていて辛いと思うことも多々ありました。入院してからは胃ろうで栄養を吸入しているような状態だったとか。人間、衰えは辛いものです。

昭和43(1968)年3月14日、TBS落語研究会の第一回公演で、1番目に上がったのがこの扇橋師(当時は柳家さん八)でした。2010年3月1日、落語研究会の第500回記念の公演の時にも高座に上がっています。落語の歴史にも確実に名を刻んだ師匠の死を惜しみたいと思います。

NHK・ラジオ深夜便「名人芸を味わう」は五代目柳家小さんの「強情灸」でした ― 2015年06月28日 00:00

木曜日の深夜、NHK・ラジオ深夜便「名人芸を味わう」は五代目柳家小さんの「強情灸」でした。1969.08.23 NHK総合テレビの音だとアナウンスされ、落語はろー・データ編のテイク8でした。CDはコロムビアより発売されています。この噺は仕草が面白い噺なのでテレビでもよく掛かったようですね。東京かわら版には掲載されていませんが、来月は十代目桂文治の音が流れる予定だとか。放送が近くなったら、またこのブログで話題にしたいと思います。

NHK教育で米朝師の特集番組を放送 ― 2015年06月18日 21:17

このブログをご覧の方から情報を頂きました。NHK教育で、先日逝去された米朝師の特集番組が放送されます。

ETV特集

洒落(しゃれ)が生命(いのち)

~桂米朝 「上方落語」復活の軌跡~

NHK教育 6月20日(土)夜11時から

(再)6月26日(金)深夜0時から

http://www.nhk.or.jp/etv21c/archive/150620.html

しっかりした番組を作ることでは定評のあるETV特集ですから、見ごたえのある番組をみせてくれるものと思います。期待しています。

ETV特集

洒落(しゃれ)が生命(いのち)

~桂米朝 「上方落語」復活の軌跡~

NHK教育 6月20日(土)夜11時から

(再)6月26日(金)深夜0時から

http://www.nhk.or.jp/etv21c/archive/150620.html

しっかりした番組を作ることでは定評のあるETV特集ですから、見ごたえのある番組をみせてくれるものと思います。期待しています。

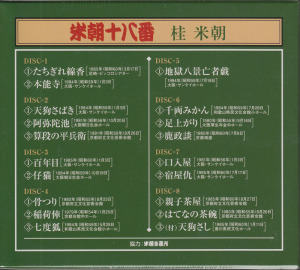

CD集『米朝十八番』2セット発売される ― 2015年06月11日 00:09

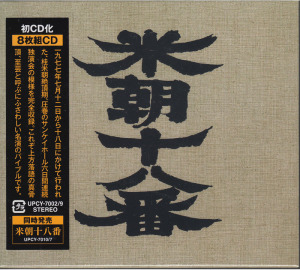

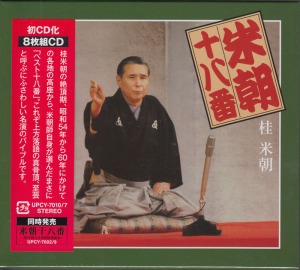

アマゾンなどで落語のCDを漁っていて「オヤ?」と思った方もいるかもしれません。本日、6月10日、先日逝去された桂米朝師のCD集『米朝十八番』が発売されたのですが、なぜか全く同じ表題のCD集が2セットある。画像で見ると、ジャケットの図柄も全く違っている。昨今のアイドル歌手のように、内容は全く同じで(売り上げを水増しするため)ジャケットだけを変えたとか、まさかそんなはずはありません。

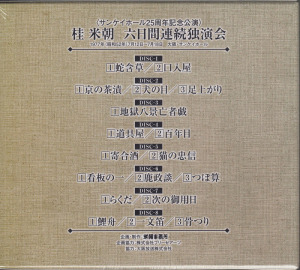

仮に灰色のジャケの方を(A)、緑のジャケの方を(B)とします。(A)の方は、大阪サンケイホールで1977年7月12日から18日までの6日間開かれた『桂米朝六日間連続独演会』を収録したもの、(B)の方は1979年から1985年の間に独演会などで収録されたもののうちから米朝師自身がセレクトした十八席だそう。ともに過去にレコード集として発売されていました。特に(A)の方のレコード集は、限定1000セットしか発売されず入手が難しく私も所持していませんでした。こうやって、お手軽にCDを入手できるようになるとは、嬉しいことです(もちろん金もかかるが)。

今回のCD集で特異なのは、なぜかお値段が安価なこと。ふつうCD1枚当たりの値段は、2000円が相場で、今回のCD集は(A)(B)とも8枚組ですから1万6千円程度になるのが普通のはずです。それがなぜだか、1セットあたり8888円+税という不思議な価格設定。通常の価格の半額程度、1枚あたり1000円ちょっとというお得さです。

米朝師が逝去され大きなニュースになりましたので、ここで普段、落語を聴かないような人にまでCDを売り込もうというユニバーサル・ミュージックの売り込み戦略なのかもしれませんが、ともかくお安くCDが入手できるのなら、我々コレクターとしても嬉しいことです。米朝師のLPといえば、「上方落語選集・旅のはなし」もCDになっていませんが、今回のこの2セットの『米朝十八番』が売れればCD化も実現するかもしれません。その意味でも今回のCD集2セットは買いだと思います。

仮に灰色のジャケの方を(A)、緑のジャケの方を(B)とします。(A)の方は、大阪サンケイホールで1977年7月12日から18日までの6日間開かれた『桂米朝六日間連続独演会』を収録したもの、(B)の方は1979年から1985年の間に独演会などで収録されたもののうちから米朝師自身がセレクトした十八席だそう。ともに過去にレコード集として発売されていました。特に(A)の方のレコード集は、限定1000セットしか発売されず入手が難しく私も所持していませんでした。こうやって、お手軽にCDを入手できるようになるとは、嬉しいことです(もちろん金もかかるが)。

今回のCD集で特異なのは、なぜかお値段が安価なこと。ふつうCD1枚当たりの値段は、2000円が相場で、今回のCD集は(A)(B)とも8枚組ですから1万6千円程度になるのが普通のはずです。それがなぜだか、1セットあたり8888円+税という不思議な価格設定。通常の価格の半額程度、1枚あたり1000円ちょっとというお得さです。

米朝師が逝去され大きなニュースになりましたので、ここで普段、落語を聴かないような人にまでCDを売り込もうというユニバーサル・ミュージックの売り込み戦略なのかもしれませんが、ともかくお安くCDが入手できるのなら、我々コレクターとしても嬉しいことです。米朝師のLPといえば、「上方落語選集・旅のはなし」もCDになっていませんが、今回のこの2セットの『米朝十八番』が売れればCD化も実現するかもしれません。その意味でも今回のCD集2セットは買いだと思います。

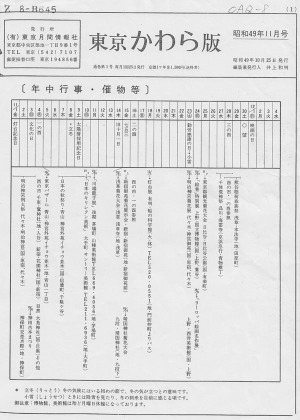

東京かわら版の創刊号を見る ― 2015年06月06日 21:27

演芸専門誌『東京かわら版』が今月号で創刊第500号を迎えました。今や、東京及びその近辺で落語・講談・浪曲などの演芸を趣味とする人々には手放せないこの冊子。聞くところによると芸人さんの中にも、このかわら版の情報欄をみて自分のスケジュールを確認する方がいるとか。

さて、『東京かわら版』の創刊号、第一号が刊行されたのが1974(昭和49)年11月のこと。わずか8ページの冊子だったと聞きます。例によって私のマニアの虫が疼きまして、どんなものだか見てみたい。ということでいつものように、国会図書館へ赴き創刊号のコピーを入手してきました。

1ページ目は「年中行事・催物等」というページ。都内での神社の祭礼やどこの博物館・美術館でどういう催しがあるという情報が掲載されています。ボリュームとしては不十分でまだまだ手探りの状態でした。2ページ目から6ページ目まで、この冊子の8分の5を占めていたのがなんと映画情報。いまや演芸専門誌として確固たる地位を占めている『東京かわら版』は、創刊時は実は映画の情報を主とした雑誌だったのです。創刊号発刊の2年前の1972(昭和47)年7月には雑誌『ぴあ』が創刊されていますので、この『ぴあ』の影響を強く受けたのではないでしょうか。当時の社名は『(有)東京月間情報社』で、この社名が当初の方向性をよく示していると思います。

7ページ目はスポーツの情報欄、そして8ページ目が「落語会など」の情報で、演芸の情報はこの1ページきりでした。「映画」というメジャーな分野では商売として成り立たず、「演芸」という独自性のある情報にウェイトを置くようになり、そして特化していったことにこの専門雑誌の成功のカギがあったのでは。

さて、これからの『東京かわら版』ですが、先に挙げた『ぴあ』は、ネットメディアの台頭により「情報はタダで得られるもの」という考えが一般化し、雑誌としての『ぴあ』は4年前に終刊となりました。映画などという全国規模で展開されるメジャー分野と違い、手作りの規模でやっている場合も多い「演芸」の世界だからこそ、まだまだ『東京かわら版』は重用されているのでしょう。「演芸」というささやかな楽しみには、A4サイズの3分の1程度のこの『かわら版』が良く似合います。

以下の画像は、著作権の問題とかもありましょうが、ひっそりとお楽しみください。

↑創刊号の第1ページ目

↑2ページから6ページまでは、映画の情報。現在『演芸専門誌』となっていることを考えれば意外である。

↑7ページ目はスポーツの情報欄

↑そして最終ページ、8ページにやっと「落語会等」の情報欄。演芸の情報はこれきりだった。今の冊子の厚さを考えれば隔世の感がある。

さて、『東京かわら版』の創刊号、第一号が刊行されたのが1974(昭和49)年11月のこと。わずか8ページの冊子だったと聞きます。例によって私のマニアの虫が疼きまして、どんなものだか見てみたい。ということでいつものように、国会図書館へ赴き創刊号のコピーを入手してきました。

1ページ目は「年中行事・催物等」というページ。都内での神社の祭礼やどこの博物館・美術館でどういう催しがあるという情報が掲載されています。ボリュームとしては不十分でまだまだ手探りの状態でした。2ページ目から6ページ目まで、この冊子の8分の5を占めていたのがなんと映画情報。いまや演芸専門誌として確固たる地位を占めている『東京かわら版』は、創刊時は実は映画の情報を主とした雑誌だったのです。創刊号発刊の2年前の1972(昭和47)年7月には雑誌『ぴあ』が創刊されていますので、この『ぴあ』の影響を強く受けたのではないでしょうか。当時の社名は『(有)東京月間情報社』で、この社名が当初の方向性をよく示していると思います。

7ページ目はスポーツの情報欄、そして8ページ目が「落語会など」の情報で、演芸の情報はこの1ページきりでした。「映画」というメジャーな分野では商売として成り立たず、「演芸」という独自性のある情報にウェイトを置くようになり、そして特化していったことにこの専門雑誌の成功のカギがあったのでは。

さて、これからの『東京かわら版』ですが、先に挙げた『ぴあ』は、ネットメディアの台頭により「情報はタダで得られるもの」という考えが一般化し、雑誌としての『ぴあ』は4年前に終刊となりました。映画などという全国規模で展開されるメジャー分野と違い、手作りの規模でやっている場合も多い「演芸」の世界だからこそ、まだまだ『東京かわら版』は重用されているのでしょう。「演芸」というささやかな楽しみには、A4サイズの3分の1程度のこの『かわら版』が良く似合います。

以下の画像は、著作権の問題とかもありましょうが、ひっそりとお楽しみください。

↑創刊号の第1ページ目

↑2ページから6ページまでは、映画の情報。現在『演芸専門誌』となっていることを考えれば意外である。

↑7ページ目はスポーツの情報欄

↑そして最終ページ、8ページにやっと「落語会等」の情報欄。演芸の情報はこれきりだった。今の冊子の厚さを考えれば隔世の感がある。

本牧亭、上野を離れる ― 2015年05月30日 01:02

このブログでも何度か話題にしているよう、私は最近、講談を聴く機会が増え、ナマのものに限れば落語より講談を聴く回数が多くなっています。

さて、講談の定席といえば上野にあった「本牧亭」。本牧亭の名が最初に現れたのは1857(安政4)年だとのこと。そして上野鈴本演芸場のすぐそばの路地の左側にあった古い世代にはお馴染みの「本牧亭」が開かれたのは1948(昭和23)年。昭和25年より講談の定席となり、多くのファンに親しまれてきたものの、1990(平成2)年1月、惜しまれつつ閉場。下の画像は1960(昭和35)年の本牧亭付近の地図です。

その後も興行の形態を変えながら「本牧亭」の名は使われ続け、池之端、そして黒門町へと移っていきますが、2011(平成23)年、黒門町本牧亭は閉場。本牧亭は拠点となる場を失いました。

ですが「本牧亭」の名を守りたいという元のおかみさんの努力、そして熱心なファンに支えられ、「本牧亭」という名の付く講談の会が場所を借りながら行われてきます。場所は、元の本牧亭のすぐ向かいにある「とんかつ武蔵野」のいう店の2階。普段はパーティールームとして使われているスペースを毎月第2土曜と日曜、即席の高座を設え、「本牧亭講談会」として小規模ながらも会が開かれてきました。しかし、このとんかつ屋さんが改装をする事になり、この会も続けられなくなります。主催者は上野近辺で代わりの場所をいろいろ探しましたが見つけられず。結局、御茶ノ水に移転し、駅のすぐ近くの居酒屋のスペースを借りてこの会は継続することになります。こうして、「本牧亭」は長く親しんだ上野の地を離れることになりました。

人間国宝の一龍斎貞水先生の初高座もこの本牧亭でした。世の中には残るもの、消えるもの、いろいろありましょうが、残そうと努力なさっている方の姿をこれからも見つめ続けてゆきたいと思います。

↑上野・本牧亭のあった路地の現在

↑元の「本牧亭」があった場所の現在。

↑元の本牧亭のすぐ向かいにある「とんかつ武蔵野」。ここの2階を借りて、「本牧亭講談会」は開かれていた。

↑5月24日、上野での最後の「本牧亭講談会」が開かれた。

さて、講談の定席といえば上野にあった「本牧亭」。本牧亭の名が最初に現れたのは1857(安政4)年だとのこと。そして上野鈴本演芸場のすぐそばの路地の左側にあった古い世代にはお馴染みの「本牧亭」が開かれたのは1948(昭和23)年。昭和25年より講談の定席となり、多くのファンに親しまれてきたものの、1990(平成2)年1月、惜しまれつつ閉場。下の画像は1960(昭和35)年の本牧亭付近の地図です。

その後も興行の形態を変えながら「本牧亭」の名は使われ続け、池之端、そして黒門町へと移っていきますが、2011(平成23)年、黒門町本牧亭は閉場。本牧亭は拠点となる場を失いました。

ですが「本牧亭」の名を守りたいという元のおかみさんの努力、そして熱心なファンに支えられ、「本牧亭」という名の付く講談の会が場所を借りながら行われてきます。場所は、元の本牧亭のすぐ向かいにある「とんかつ武蔵野」のいう店の2階。普段はパーティールームとして使われているスペースを毎月第2土曜と日曜、即席の高座を設え、「本牧亭講談会」として小規模ながらも会が開かれてきました。しかし、このとんかつ屋さんが改装をする事になり、この会も続けられなくなります。主催者は上野近辺で代わりの場所をいろいろ探しましたが見つけられず。結局、御茶ノ水に移転し、駅のすぐ近くの居酒屋のスペースを借りてこの会は継続することになります。こうして、「本牧亭」は長く親しんだ上野の地を離れることになりました。

人間国宝の一龍斎貞水先生の初高座もこの本牧亭でした。世の中には残るもの、消えるもの、いろいろありましょうが、残そうと努力なさっている方の姿をこれからも見つめ続けてゆきたいと思います。

↑上野・本牧亭のあった路地の現在

↑元の「本牧亭」があった場所の現在。

↑元の本牧亭のすぐ向かいにある「とんかつ武蔵野」。ここの2階を借りて、「本牧亭講談会」は開かれていた。

↑5月24日、上野での最後の「本牧亭講談会」が開かれた。

最近のコメント