|

古今亭志ん生、八代目桂文楽、三遊亭圓生、古今亭志ん朝など過去の名人落語家の残された落語音源データを公開しています。 |

|

|

志ん朝師十三回忌と矢来町訪問 ― 2013年10月02日 21:28

このページをご覧の方になら申すまでもないでしょうが、昨日は古今亭志ん朝師の十三回忌でした。最高の名人の死で落語界・落語ファンの喪失したものはあまりに巨大でしたが、私にとっても志ん朝師が亡くなって落語を聴く情熱が半分くらい失せたように思います。

昨年のこの日、美濃部家の菩提寺である文京区小日向の「還国寺(げんこくじ)」に初めて訪ねこのブログにも記しました。そして今年も命日に合わせて墓参りをすることにします。私の父親は14年前に亡くなっていますが、自分の父親でも命日の当日に墓参りするなんて事はしていません。肉親よりも贔屓の落語家が大事。親が死んでもなお親不孝な息子です。

正午を少し過ぎた時分、地下鉄有楽町線・江戸川橋駅から歩いて5分ほどの場所にある還国寺を訪ねます。十三回忌だからと特別な事もなく寺はひっそりとしてます。美濃部家の墓へ。花立にはこれ以上詰め切れないというくらいのふんだんの花が飾られ、ワンカップのお酒が供えられていました。あの世でなら肝臓の具合を気にせずお酒を楽しめる事でしょう。私のようなよそ者が長居する所ではないので、手を合わせて写真を3枚ばかり撮り早々に寺から立ち去ります。

ついでの情報で、還国寺の前の道を東へ200メートルほど進んだ信号を左に折れ、坂道を上った突き当りの家が昨年亡くなった中村勘三郎さんの居宅とのこと。

十三回忌の墓参りをした後は、矢来町のかつての志ん朝師の邸宅を訪ねます。江戸川橋から最寄駅である神楽坂駅までは約1キロ。遠回りをして地下鉄で乗り継いで行くまでもありません。歩いてゆきます。

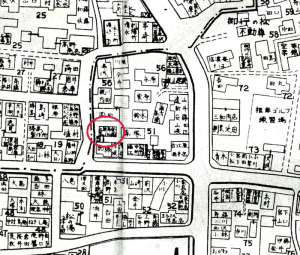

例によって事前に国会図書館で過去の住宅地図を調べてきました。(下画像をクリックすると大きな画像で見られます)。

この地図は2001年発行のもので、12年前ですからそれほどに現状と違う訳でもありません。周囲の民家・アパート・マンションと比較しても、その豪邸の大きさが分かります。下世話ですが、どのくらいの大きさか定規をあてて計算してみます。間口が約20メートル、奥行は約60メートルで、面積は約1200平方メートル、ごく大雑把に見積もって約360坪と算出できました。

赤で示した部分「おふぃす古今亭・矢来亭・美濃部」と記されています。「美濃部」はもちろん志ん朝師の姓、「おふぃす古今亭」は個人事務所である事が分かりますが、「矢来亭」とは何か。志ん朝師が自宅の一部を落語会の会場としていたなどという話はついぞ聞きません。

目を移して、志ん朝宅の南西(左下)に「色川」と記された家が2軒並んでいます。そうですね。作家の色川武大さんがかつて住んでいた場所で間違いないでしょう。さらに志ん朝宅に北東(右上)に「峰竜太」の文字が。当時1週間の全部の曜日にレギュラー番組を持っていたというタレントの峰竜太・海老名みどり夫妻が1995年に建てた豪邸で、志ん朝一家とも親しく付き合っていたようです。

さて、かつての志ん朝の居宅は今はどうなったか訪ねてみます。神楽坂の駅から新潮社のビルへ。クルマが1台やっと通れる程度の細い道を2度ばかり曲がって、お目当ての場所にたどり着きました。

邸宅は南側と北側両方が道路に面していまして、北側がメインの玄関になります。この土色の和風の塀は、写真やテレビの映像でも何度か見たことのあるものです。掲げられた表札の名は「美濃部」ではありません。志ん朝師が亡くなって遺された家族は矢来町の邸宅を離れたとネットの噂で聞きましたが事実でした。

南側の裏口へまわって「矢来亭」の謎が解けました。木製の扉があってその脇には集合住宅用のポストが5つ並んでおり、上に「矢来亭」と書かれています。「矢来亭」とは賃貸マンションの名だったのです。あまりに大きな邸宅でさすがに持て余したのか、邸の南側の一部をマンションとして貸していたのです。ひょっとしたら志ん朝師が弟子や落語関係者、親しい人などを住まわすために用意した住居だったのかもしれません。

家へ帰ってネットで調べてみると次のような情報が出てきました。

http://www.ochanomizu-chintai.com/rent/data6656.html

間取りは1LDKで家賃は月14万とのこと。志ん朝師のかつての居宅に住むなんて、ファンならば至福の事でしょうね。

ここから大江戸線の牛込神楽坂駅へは歩いて5分ほど。この線のこの区間が開通したのは志ん朝師が亡くなる前年の2000年12月でした。はたして志ん朝師は何回この駅を利用したのでしょうか。

昨年のこの日、美濃部家の菩提寺である文京区小日向の「還国寺(げんこくじ)」に初めて訪ねこのブログにも記しました。そして今年も命日に合わせて墓参りをすることにします。私の父親は14年前に亡くなっていますが、自分の父親でも命日の当日に墓参りするなんて事はしていません。肉親よりも贔屓の落語家が大事。親が死んでもなお親不孝な息子です。

正午を少し過ぎた時分、地下鉄有楽町線・江戸川橋駅から歩いて5分ほどの場所にある還国寺を訪ねます。十三回忌だからと特別な事もなく寺はひっそりとしてます。美濃部家の墓へ。花立にはこれ以上詰め切れないというくらいのふんだんの花が飾られ、ワンカップのお酒が供えられていました。あの世でなら肝臓の具合を気にせずお酒を楽しめる事でしょう。私のようなよそ者が長居する所ではないので、手を合わせて写真を3枚ばかり撮り早々に寺から立ち去ります。

ついでの情報で、還国寺の前の道を東へ200メートルほど進んだ信号を左に折れ、坂道を上った突き当りの家が昨年亡くなった中村勘三郎さんの居宅とのこと。

十三回忌の墓参りをした後は、矢来町のかつての志ん朝師の邸宅を訪ねます。江戸川橋から最寄駅である神楽坂駅までは約1キロ。遠回りをして地下鉄で乗り継いで行くまでもありません。歩いてゆきます。

例によって事前に国会図書館で過去の住宅地図を調べてきました。(下画像をクリックすると大きな画像で見られます)。

この地図は2001年発行のもので、12年前ですからそれほどに現状と違う訳でもありません。周囲の民家・アパート・マンションと比較しても、その豪邸の大きさが分かります。下世話ですが、どのくらいの大きさか定規をあてて計算してみます。間口が約20メートル、奥行は約60メートルで、面積は約1200平方メートル、ごく大雑把に見積もって約360坪と算出できました。

赤で示した部分「おふぃす古今亭・矢来亭・美濃部」と記されています。「美濃部」はもちろん志ん朝師の姓、「おふぃす古今亭」は個人事務所である事が分かりますが、「矢来亭」とは何か。志ん朝師が自宅の一部を落語会の会場としていたなどという話はついぞ聞きません。

目を移して、志ん朝宅の南西(左下)に「色川」と記された家が2軒並んでいます。そうですね。作家の色川武大さんがかつて住んでいた場所で間違いないでしょう。さらに志ん朝宅に北東(右上)に「峰竜太」の文字が。当時1週間の全部の曜日にレギュラー番組を持っていたというタレントの峰竜太・海老名みどり夫妻が1995年に建てた豪邸で、志ん朝一家とも親しく付き合っていたようです。

さて、かつての志ん朝の居宅は今はどうなったか訪ねてみます。神楽坂の駅から新潮社のビルへ。クルマが1台やっと通れる程度の細い道を2度ばかり曲がって、お目当ての場所にたどり着きました。

邸宅は南側と北側両方が道路に面していまして、北側がメインの玄関になります。この土色の和風の塀は、写真やテレビの映像でも何度か見たことのあるものです。掲げられた表札の名は「美濃部」ではありません。志ん朝師が亡くなって遺された家族は矢来町の邸宅を離れたとネットの噂で聞きましたが事実でした。

南側の裏口へまわって「矢来亭」の謎が解けました。木製の扉があってその脇には集合住宅用のポストが5つ並んでおり、上に「矢来亭」と書かれています。「矢来亭」とは賃貸マンションの名だったのです。あまりに大きな邸宅でさすがに持て余したのか、邸の南側の一部をマンションとして貸していたのです。ひょっとしたら志ん朝師が弟子や落語関係者、親しい人などを住まわすために用意した住居だったのかもしれません。

家へ帰ってネットで調べてみると次のような情報が出てきました。

http://www.ochanomizu-chintai.com/rent/data6656.html

間取りは1LDKで家賃は月14万とのこと。志ん朝師のかつての居宅に住むなんて、ファンならば至福の事でしょうね。

ここから大江戸線の牛込神楽坂駅へは歩いて5分ほど。この線のこの区間が開通したのは志ん朝師が亡くなる前年の2000年12月でした。はたして志ん朝師は何回この駅を利用したのでしょうか。

「落語研究会・桂枝雀全集」DVD発売 ― 2013年09月25日 23:46

本日「落語研究会・桂枝雀全集」DVD8枚組が発売になりまして早速入手しました。パッケージを開いてまず気づいたことは、発売元が「ユニバーサルミュージック」になっていること。今までは上方の師匠の音源・映像の発売はEMI(東芝EMI)がほぼ独占していたのですが、昨年10月にEMIはユニバーサルミュージックに吸収合併されたとのことで、伝統ある社名は消えました。

DVD鑑賞はまた後日ということにして、今日はとりあえずデータのチェックだけします。枝雀師は1980年から1997年の間に1年に1度ほどのペースで落語研究会に出演し、出演回数は計22回となります。今回のDVD全集はそのうちから1984年以降に演じられた17高座がすべて収録されており、「寝床」について1986年の分と1992年の分、「高津の富」は1987年の分と1996年の分、それぞれ2席を視聴出来ます。

爆笑派として名の通る枝雀師ですが、私には心の病に冒された晩年の方が気にかかります。今回収録された映像のうち、最後の高座は1997年12月26日の「天神山」。翌月の1998年1月14日の高松での高座が、公式には最後の高座となっているそうで、まさに枝雀師の最末期の姿です。演者の「心の病」に目を向けるなんて落語を鑑賞する者として邪道なのでしょうが。

これで「落語研究会」にある程度の回数出演された「大物」のうちでDVD化されていないのは米朝師だけですが、今後発売する計画はあるのか興味深い所です。

なお、枝雀師に関しては、熱心なファンの方による大変詳しいサイトが既にあるので、私としては「落語はろー・データ編」の対象にする予定はありません。

DVD鑑賞はまた後日ということにして、今日はとりあえずデータのチェックだけします。枝雀師は1980年から1997年の間に1年に1度ほどのペースで落語研究会に出演し、出演回数は計22回となります。今回のDVD全集はそのうちから1984年以降に演じられた17高座がすべて収録されており、「寝床」について1986年の分と1992年の分、「高津の富」は1987年の分と1996年の分、それぞれ2席を視聴出来ます。

爆笑派として名の通る枝雀師ですが、私には心の病に冒された晩年の方が気にかかります。今回収録された映像のうち、最後の高座は1997年12月26日の「天神山」。翌月の1998年1月14日の高松での高座が、公式には最後の高座となっているそうで、まさに枝雀師の最末期の姿です。演者の「心の病」に目を向けるなんて落語を鑑賞する者として邪道なのでしょうが。

これで「落語研究会」にある程度の回数出演された「大物」のうちでDVD化されていないのは米朝師だけですが、今後発売する計画はあるのか興味深い所です。

なお、枝雀師に関しては、熱心なファンの方による大変詳しいサイトが既にあるので、私としては「落語はろー・データ編」の対象にする予定はありません。

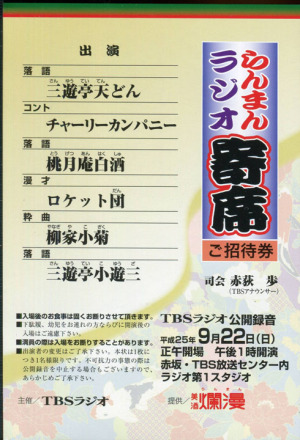

「らんまんラジオ寄席」公開録音にゆく ― 2013年09月22日 21:18

今月の2日にこのブログでご紹介した

TBSラジオ「らんまんラジオ寄席」についてです。スポンサーの

爛漫さんのページから公開録音招待に応募したところ当選しまして、

今日、赤坂のTBSまで赴きました。

まだ放送されていない番組について、また番組収録の裏側について こういうブログで記すべきでないかも知れませんが、特別に守秘を課せられたりは しなかったので、差し障りのなさそうなことだけ記そうと思います。

今日は落語とは全く関係ない、とあるイベントに是非参加したかったのですが、さんざん悩んだ末、こちらの公開録音へ行くことにしました。

赤坂のTBSを訪れるのは15年ぶりくらいでしょうか。 その頃は「TBSホール」という公開番組収録用のホールが あったのですが、再開発に伴い取り壊され現存しません。

今回、収録があったのは20階建てのTBS放送センターの中。 1階のロビーから「爛漫」の名の入ったハッピを来た方々に 案内されて某階にあるスタジオへ。

収録の開始は午後1時からということでしたが、 12時45分頃から、スポンサーの「爛漫」さんの簡単な商品紹介が 行われ、50分頃から前座さんの高座。

1時からはいよいよ本番です。進行役の赤荻さんのムードの 造り方が上手いということもあって、収録はリラックスした雰囲気で 進み、お客さんの受けも良かったです。

10月6日分、10月13日分を収録して3時半頃には収録は終了。

その後、抽選会がありまして、「爛漫」さんの商品が観覧客の うちから15人に配られました。私は1番違いで一等賞を逃してしまった!

テレビでもラジオでも1社提供という番組は少なくなりました。 こういうスポンサーと密着した番組収録というのも今の時代、なかなか無い と思います。皆さんも機会があったらどうぞ。

1階ロビーでは25日に発売される「桂枝雀・落語研究会DVD全集」の コマーシャル・モニターが流されていました。

今夜は「半沢直樹」の最終回! 「積木くずし」以来とも言われる超特大ヒットと いうことで、TBS局内での宣伝も鼻息荒げです。

まだ放送されていない番組について、また番組収録の裏側について こういうブログで記すべきでないかも知れませんが、特別に守秘を課せられたりは しなかったので、差し障りのなさそうなことだけ記そうと思います。

今日は落語とは全く関係ない、とあるイベントに是非参加したかったのですが、さんざん悩んだ末、こちらの公開録音へ行くことにしました。

赤坂のTBSを訪れるのは15年ぶりくらいでしょうか。 その頃は「TBSホール」という公開番組収録用のホールが あったのですが、再開発に伴い取り壊され現存しません。

今回、収録があったのは20階建てのTBS放送センターの中。 1階のロビーから「爛漫」の名の入ったハッピを来た方々に 案内されて某階にあるスタジオへ。

収録の開始は午後1時からということでしたが、 12時45分頃から、スポンサーの「爛漫」さんの簡単な商品紹介が 行われ、50分頃から前座さんの高座。

1時からはいよいよ本番です。進行役の赤荻さんのムードの 造り方が上手いということもあって、収録はリラックスした雰囲気で 進み、お客さんの受けも良かったです。

10月6日分、10月13日分を収録して3時半頃には収録は終了。

その後、抽選会がありまして、「爛漫」さんの商品が観覧客の うちから15人に配られました。私は1番違いで一等賞を逃してしまった!

テレビでもラジオでも1社提供という番組は少なくなりました。 こういうスポンサーと密着した番組収録というのも今の時代、なかなか無い と思います。皆さんも機会があったらどうぞ。

1階ロビーでは25日に発売される「桂枝雀・落語研究会DVD全集」の コマーシャル・モニターが流されていました。

今夜は「半沢直樹」の最終回! 「積木くずし」以来とも言われる超特大ヒットと いうことで、TBS局内での宣伝も鼻息荒げです。

三木助(3)・金馬(3)居宅跡を訪ねる(その2) ― 2013年09月15日 16:41

(前の項の続きです)

田端の三代目三木助師の居宅跡を訪ねた後は、山手線に乗って 日暮里で下車。徒歩10分ほどの荒川区日暮里図書館へ向かいます。 日暮里の師匠として思い浮かぶのはなんといっても志ん生を はじめとした美濃部一族ですが、志ん生の居宅のあった場所は 谷中の方で駅の反対側。今回は訪問を見送ります。

で、地図を見れば日暮里の南側にはは台東区根岸が隣接しています。 根岸の落語家と言えば、三代目金馬師と初代三平師。初代三平師の 居宅跡は、「ねぎし三平堂」として公開され落語ファンの間でも 有名ですが、三代目金馬師もまた根岸に住んでいました。

三代目金馬師の居宅が根岸のどこだったかとの資料もあります。 数年前ネットオークションで、「何百年後、極楽亭か賽の河原の露葉にて お目にかかるやも知れず、皆さま、長生きして下さい」の文言で知られる 金馬師の葬儀案内のハガキが出品されたのですが、それのサンプル画像で 自宅住所が「台東区中根岸五十一番地」であると記されているのが確認 できました。しかし「中根岸」は金馬師の亡くなった翌年、1965(昭和40)年 の新住居表示施行で「根岸3丁目」または「4丁目」と町名が変更されています。 現在の地図を見ても「中根岸」がどこにあったのかは分かりません。

そこで三代目三木助師の時と同じく国会図書館の地図室へ。三代目金馬師の 亡くなる前年の1963(昭和38)年の住宅地図があり調べてみると 「中根岸51番地」に「三遊亭金馬(加藤)」という箇所があり、場所を 特定することができました!

(下画像をクリックすると大きな画像が見られます)

さて、荒川区日暮里図書館でカセットテープを返却した後、 南へと歩きます。約1.2キロメートル、残暑の厳しいなか体温が 上がらぬようセーブして歩みを進めました 。

尾竹橋通りを途中で左折して東に進み3分ほど。三代目金馬師居宅跡へ たどり着きました。間口は二間ほどのひじょうに狭い土地。現在は 4階建てのビルが建っています。築40年ほどと思われる煤けた建物で 人気もありません。(下写真の緑のネットが張ってあるビルです) 下町の人情あふれていた時代はとうに過ぎ去りました。

ここまで来てついでに立ち寄りたいのが「御行(おぎょう)の松」。 「お若伊之助」で日本橋横山町の生薬屋の娘お若が、一中節の師匠伊之助と 道ならぬ恋に落ちてしまう。それが周りに知られるようになり、 お若は「根岸御行の松」で剣術の道場を開いている伯父の元へと預けられて しまう。この「御行の松」は金馬師居宅跡から歩いて30秒と掛からない 場所にあります。かつては天然記念物にも指定された松の大木だったが、 昭和の時代に2度枯死し、現在の松の木は三代目だそう。

「根岸御行の松」に越したお若だが、伊之助に身を化かした狸と関係をもつようなり 狸の双子を産み落とした。その狸を葬ったのが根岸御行の松の「因果塚」の 由来と落語ではなっています。見ると松の木の左側に「狸塚」と刻まれた 石碑が。そして2匹の狸の石像が置かれていました。最近つくられたもののようで やはり落語ファンによって設置されたのでしょう。

ここから「ねぎし三平堂」へは西へ500メートル程。鶯谷駅へは 南へ700メートル程。今日はもうさんざん歩いたので三平堂へ行くのは またいつの日かということにしましょう。駅まで歩き、 山手線で次の目的地へと向かいます。

田端の三代目三木助師の居宅跡を訪ねた後は、山手線に乗って 日暮里で下車。徒歩10分ほどの荒川区日暮里図書館へ向かいます。 日暮里の師匠として思い浮かぶのはなんといっても志ん生を はじめとした美濃部一族ですが、志ん生の居宅のあった場所は 谷中の方で駅の反対側。今回は訪問を見送ります。

で、地図を見れば日暮里の南側にはは台東区根岸が隣接しています。 根岸の落語家と言えば、三代目金馬師と初代三平師。初代三平師の 居宅跡は、「ねぎし三平堂」として公開され落語ファンの間でも 有名ですが、三代目金馬師もまた根岸に住んでいました。

三代目金馬師の居宅が根岸のどこだったかとの資料もあります。 数年前ネットオークションで、「何百年後、極楽亭か賽の河原の露葉にて お目にかかるやも知れず、皆さま、長生きして下さい」の文言で知られる 金馬師の葬儀案内のハガキが出品されたのですが、それのサンプル画像で 自宅住所が「台東区中根岸五十一番地」であると記されているのが確認 できました。しかし「中根岸」は金馬師の亡くなった翌年、1965(昭和40)年 の新住居表示施行で「根岸3丁目」または「4丁目」と町名が変更されています。 現在の地図を見ても「中根岸」がどこにあったのかは分かりません。

そこで三代目三木助師の時と同じく国会図書館の地図室へ。三代目金馬師の 亡くなる前年の1963(昭和38)年の住宅地図があり調べてみると 「中根岸51番地」に「三遊亭金馬(加藤)」という箇所があり、場所を 特定することができました!

(下画像をクリックすると大きな画像が見られます)

さて、荒川区日暮里図書館でカセットテープを返却した後、 南へと歩きます。約1.2キロメートル、残暑の厳しいなか体温が 上がらぬようセーブして歩みを進めました 。

尾竹橋通りを途中で左折して東に進み3分ほど。三代目金馬師居宅跡へ たどり着きました。間口は二間ほどのひじょうに狭い土地。現在は 4階建てのビルが建っています。築40年ほどと思われる煤けた建物で 人気もありません。(下写真の緑のネットが張ってあるビルです) 下町の人情あふれていた時代はとうに過ぎ去りました。

ここまで来てついでに立ち寄りたいのが「御行(おぎょう)の松」。 「お若伊之助」で日本橋横山町の生薬屋の娘お若が、一中節の師匠伊之助と 道ならぬ恋に落ちてしまう。それが周りに知られるようになり、 お若は「根岸御行の松」で剣術の道場を開いている伯父の元へと預けられて しまう。この「御行の松」は金馬師居宅跡から歩いて30秒と掛からない 場所にあります。かつては天然記念物にも指定された松の大木だったが、 昭和の時代に2度枯死し、現在の松の木は三代目だそう。

「根岸御行の松」に越したお若だが、伊之助に身を化かした狸と関係をもつようなり 狸の双子を産み落とした。その狸を葬ったのが根岸御行の松の「因果塚」の 由来と落語ではなっています。見ると松の木の左側に「狸塚」と刻まれた 石碑が。そして2匹の狸の石像が置かれていました。最近つくられたもののようで やはり落語ファンによって設置されたのでしょう。

ここから「ねぎし三平堂」へは西へ500メートル程。鶯谷駅へは 南へ700メートル程。今日はもうさんざん歩いたので三平堂へ行くのは またいつの日かということにしましょう。駅まで歩き、 山手線で次の目的地へと向かいます。

三木助(3)・金馬(3)居宅跡を訪ねる(その1) ― 2013年09月14日 20:07

このブログに記したように先週は、上方の師匠の音源を求めて

図書館を何軒かハシゴして、カセットテープとレコードを借りたのですが

今週は返却しに赴きます。借りる際は新規に利用者カードを作らなければならないと

いう事情があって、荒川区南千住だの北区十条だの行ったわけですが、

返却は区内の図書館であればどこでも構いません。どうせなら駅から近い

交通の便が良い所がいいなと思って図書館のサイトをのぞきました。

そして分かったのですが北区の図書館は「田端」にもある。 落語ファンにとって「田端」ときいて思い出されるのは 三代目三木助師の居宅があったことですね。

実は私は3年ほど前に三代目三木助師の娘さんの茂子さんから 郵便物を受け取った事がありまして、その発送元が「田端」になっていました。 三代目三木助師がかつて住んでいた地に娘さんが現在も居住している可能性が 高いのですが、確証はありません。

そこで国会図書館の地図室で過去の住宅地図を漁り、三代目三木助師が亡くなった 昭和35年(1960年)の北区の住宅地図を調べて見ました。結果はドンピシャ。 該当の場所には「桂三木助」と書いてあるではありませんか! (下画像をクリックすると大きな画像で見られます)。北区田端図書館から 三木助師居宅跡まで約600メートル。歩いて7~8分の距離でしょうか。 これは行ってみる価値があります。

文京区小石川図書館でレコードを返却した後、不忍通りを東進する都バスに乗って 本駒込4丁目で下車。ここから田端図書館はすぐです。ここらの住宅街は計画的に 造られた訳ではなく道がかなり入り組んでいます。私はあらかじめ精緻な地図を用意して おいたので迷う事も無く、田端五丁目の三代目三木助師居宅跡へたどりつきました。

「三代目」と特定するのは少々失礼かもしてません。息子の四代目三木助師もこの場に住み、 不幸な最後を迎えたのもこの場でした。三代目三木助師の妻仲子さんは夫より 25歳も年下でした。昭和35年に夫を失い若くして寡婦となりすでに53年。今年85歳ですが 今もこの場で娘の茂子さん、そして孫の三木男さんと暮らしていらっしゃるようです。 三木男さんは五代目三木助となるのでしょうか。仲子さんも密かに期待していらっしゃる ことでしょう。

個の家庭についていろいろ記し少々ストーカーめいてきました。ここから田端の駅まで は徒歩6分ほど。山手線に乗って次は荒川区日暮里図書館、そして三代目金馬師の居宅跡へと 向かいますが、長くなったので明日以後、記すことにします。

そして分かったのですが北区の図書館は「田端」にもある。 落語ファンにとって「田端」ときいて思い出されるのは 三代目三木助師の居宅があったことですね。

実は私は3年ほど前に三代目三木助師の娘さんの茂子さんから 郵便物を受け取った事がありまして、その発送元が「田端」になっていました。 三代目三木助師がかつて住んでいた地に娘さんが現在も居住している可能性が 高いのですが、確証はありません。

そこで国会図書館の地図室で過去の住宅地図を漁り、三代目三木助師が亡くなった 昭和35年(1960年)の北区の住宅地図を調べて見ました。結果はドンピシャ。 該当の場所には「桂三木助」と書いてあるではありませんか! (下画像をクリックすると大きな画像で見られます)。北区田端図書館から 三木助師居宅跡まで約600メートル。歩いて7~8分の距離でしょうか。 これは行ってみる価値があります。

文京区小石川図書館でレコードを返却した後、不忍通りを東進する都バスに乗って 本駒込4丁目で下車。ここから田端図書館はすぐです。ここらの住宅街は計画的に 造られた訳ではなく道がかなり入り組んでいます。私はあらかじめ精緻な地図を用意して おいたので迷う事も無く、田端五丁目の三代目三木助師居宅跡へたどりつきました。

「三代目」と特定するのは少々失礼かもしてません。息子の四代目三木助師もこの場に住み、 不幸な最後を迎えたのもこの場でした。三代目三木助師の妻仲子さんは夫より 25歳も年下でした。昭和35年に夫を失い若くして寡婦となりすでに53年。今年85歳ですが 今もこの場で娘の茂子さん、そして孫の三木男さんと暮らしていらっしゃるようです。 三木男さんは五代目三木助となるのでしょうか。仲子さんも密かに期待していらっしゃる ことでしょう。

個の家庭についていろいろ記し少々ストーカーめいてきました。ここから田端の駅まで は徒歩6分ほど。山手線に乗って次は荒川区日暮里図書館、そして三代目金馬師の居宅跡へと 向かいますが、長くなったので明日以後、記すことにします。

上方の師匠の音源を求めて ― 2013年09月08日 21:22

昨日は、夜にとある噺家さんの落語会があったのですが、午前の早いうちに家を出て都内と千葉県にある図書館、計4館をハシゴしました。「落語はろー・データ編」で次に対象とする噺家さんを誰にするかはまだ未定ですが、とりあえず上方の師匠の音源のなかで入手漏れのものを集めるためです。

まずは、電車を乗り継いで千葉県松戸市の中央図書館へ。桂枝雀師匠の音源はCDが発売される以前にレコードもテープも沢山出ていましたが、細かく調べて見るとかなりのものがCD化されていることが分かります。そして今回はCD化されていないレコードとテープを借り、小さな穴を埋めるような事をする訳です。「桂枝雀独演会」という表題のカセットテープを3巻借りますが、このうちの5席がCD化されていません。松戸市の図書館は松戸市民に限定せず、住所を確認できるものを提示さえすれば自由にだれでも借りられます。これから先訪ねる図書館も全てそうなのですが、こういう柔軟さは嬉しいですね。

次は常磐線に乗って南千住へ。荒川区の南千住図書館を訪ね、同じく「桂枝雀独演会」のカセットテープを1本だけ借ります。この中の1席がCD化されていません。ついでの話ですが駅から図書館方面へ延びる道を「コツ通り」と呼びます。落語ファンなら「コツ」という語が出て来るのはちょっとした喜びでしょう。

常磐線と京浜東北線を乗り継ぎ東十条で下車。歩いて10分強の所にあるのが北区の中央図書館。ここで借りたのも枝雀師匠のカセットテープで「再び枝雀十八番」という全9巻のシリーズのテープ。この中で6巻分の8席がCD化されていません。

ここから東十条の駅には戻らず埼京線の十条へ。池袋から丸の内線で茗荷谷へ。歩いて5分程の文京区小石川図書館へ。ここは以前にも訪ねたことがありこのブログでも紹介しました。ここで借りるのはレコードです。枝雀師匠の「枝雀十八番」のシリーズですが名の通り18席がレコード9枚分に収録されています。後にほとんどがCD化されていますが、「宿替え」だけがCD化されていません。家へ帰って聴いてみたのですが、枝雀師が言い間違っている部分があり、すぐに気付いて笑ってごまかしますが、笑いが客席にも広がる、そんな部分がありました。このような傷があるのでCD化されなかったのでしょう。あとはキングから出ていた桂米朝師の「愛宕山」と「親子酒」。ビクターから出ていた六代目松鶴師の「天神山」。レコードは10枚まで借りられますので、「落語はろー」の対象とならないような噺家の音源でもCD化されてない物を選って借りました。

これだけ借りるとズッシリきます。結構歩きちょと疲れましたが、お目当ての噺家さんの落語会の会場へと向かうことにしました。

まずは、電車を乗り継いで千葉県松戸市の中央図書館へ。桂枝雀師匠の音源はCDが発売される以前にレコードもテープも沢山出ていましたが、細かく調べて見るとかなりのものがCD化されていることが分かります。そして今回はCD化されていないレコードとテープを借り、小さな穴を埋めるような事をする訳です。「桂枝雀独演会」という表題のカセットテープを3巻借りますが、このうちの5席がCD化されていません。松戸市の図書館は松戸市民に限定せず、住所を確認できるものを提示さえすれば自由にだれでも借りられます。これから先訪ねる図書館も全てそうなのですが、こういう柔軟さは嬉しいですね。

次は常磐線に乗って南千住へ。荒川区の南千住図書館を訪ね、同じく「桂枝雀独演会」のカセットテープを1本だけ借ります。この中の1席がCD化されていません。ついでの話ですが駅から図書館方面へ延びる道を「コツ通り」と呼びます。落語ファンなら「コツ」という語が出て来るのはちょっとした喜びでしょう。

常磐線と京浜東北線を乗り継ぎ東十条で下車。歩いて10分強の所にあるのが北区の中央図書館。ここで借りたのも枝雀師匠のカセットテープで「再び枝雀十八番」という全9巻のシリーズのテープ。この中で6巻分の8席がCD化されていません。

ここから東十条の駅には戻らず埼京線の十条へ。池袋から丸の内線で茗荷谷へ。歩いて5分程の文京区小石川図書館へ。ここは以前にも訪ねたことがありこのブログでも紹介しました。ここで借りるのはレコードです。枝雀師匠の「枝雀十八番」のシリーズですが名の通り18席がレコード9枚分に収録されています。後にほとんどがCD化されていますが、「宿替え」だけがCD化されていません。家へ帰って聴いてみたのですが、枝雀師が言い間違っている部分があり、すぐに気付いて笑ってごまかしますが、笑いが客席にも広がる、そんな部分がありました。このような傷があるのでCD化されなかったのでしょう。あとはキングから出ていた桂米朝師の「愛宕山」と「親子酒」。ビクターから出ていた六代目松鶴師の「天神山」。レコードは10枚まで借りられますので、「落語はろー」の対象とならないような噺家の音源でもCD化されてない物を選って借りました。

これだけ借りるとズッシリきます。結構歩きちょと疲れましたが、お目当ての噺家さんの落語会の会場へと向かうことにしました。

今年も「らんまんラジオ寄席」の季節が近づいています ― 2013年09月02日 00:11

関東ではここ数日猛暑がぶり返し、今日の東京の最高気温は35.7度。昔から当然夏は暑いものでしたが、私が子どものころはこれほどまでにとけてしまいそうな暑さでは無かったように思います。まだしばらく暑さは続きそうですが、確実に時は進んで秋が近づいています。

この時季になると気になるのが、今年度のTBSラジオでの「らんまんラジオ寄席」の放送について(昨年のこの時季も同じような事をこのブログに記したような覚えがある)。我ら落語音源を収集するものにとって欠かすことのできない番組ですが、今年度も例年と同じように放送されることが、スポンサーの「らんまん」さんのHPで告知されました。

「らんまん」のページにリンク→ここをクリック

公開録音が7回ということで落語・漫才などの演芸の放送は14回分。残りの11~13回程度が「懐かしの名人芸」で、いつもの年と同じパターンでの放送と思われます。どこかで聞いたことがあるのですが、TBSでは新入社員の研修時に落語を聴くプログラムがあるとの事で、今でも落語に理解の深い方が少なからずいるようです。TBS出身の久米宏さんも落語、とくに古今亭志ん生の大ファンであるとどこかでおっしゃっていました。

関東または東北地方にお住いの方でオンエアを聴ける環境にある方は、ぜひとも耳を傾けることにしましょう。

この時季になると気になるのが、今年度のTBSラジオでの「らんまんラジオ寄席」の放送について(昨年のこの時季も同じような事をこのブログに記したような覚えがある)。我ら落語音源を収集するものにとって欠かすことのできない番組ですが、今年度も例年と同じように放送されることが、スポンサーの「らんまん」さんのHPで告知されました。

「らんまん」のページにリンク→ここをクリック

公開録音が7回ということで落語・漫才などの演芸の放送は14回分。残りの11~13回程度が「懐かしの名人芸」で、いつもの年と同じパターンでの放送と思われます。どこかで聞いたことがあるのですが、TBSでは新入社員の研修時に落語を聴くプログラムがあるとの事で、今でも落語に理解の深い方が少なからずいるようです。TBS出身の久米宏さんも落語、とくに古今亭志ん生の大ファンであるとどこかでおっしゃっていました。

関東または東北地方にお住いの方でオンエアを聴ける環境にある方は、ぜひとも耳を傾けることにしましょう。

「落語はろー」のこれから ― 2013年08月25日 08:22

昨夜、三代目柳好師と二代目円歌師のデータ・リストが完成し公開しました。これで予告したもののうちで完成していないのは「東京落語会」のリストのみになりました。「落語はろー・データ編」もとりあえず完成が近づいてきて、そろそろ今後の展開について考える時期になったかと思います。新たに他の落語家さんのリストを作成しようという考えもありますし、中断している「速記編」の方を本格的に再開させようという考えもあります。

新たなリスト作成で候補としている落語家としては、五代目春風亭柳朝、九代目桂文治、五代目古今亭今輔、桂小南、当代柳家小三治などでしょうか。また上方の落語家についてもぜひ作成したいと考えています。四天王は各々食指が動きますが、ある程度音源とデータが集まっているのは桂米朝です。六代目笑福亭松鶴も欠かせないところですが、六代目松鶴については市販音源でもCD化されていないものが多く、私の住む関東では上方の師匠の音源は集めにくいという事情もあって、音源集めから始めないとなりません。

この落語家さんのデータが見たいというようなご要望はありますでしょうか。リクエストやご意見がありましたら、ぜひお聞かせください。

新たなリスト作成で候補としている落語家としては、五代目春風亭柳朝、九代目桂文治、五代目古今亭今輔、桂小南、当代柳家小三治などでしょうか。また上方の落語家についてもぜひ作成したいと考えています。四天王は各々食指が動きますが、ある程度音源とデータが集まっているのは桂米朝です。六代目笑福亭松鶴も欠かせないところですが、六代目松鶴については市販音源でもCD化されていないものが多く、私の住む関東では上方の師匠の音源は集めにくいという事情もあって、音源集めから始めないとなりません。

この落語家さんのデータが見たいというようなご要望はありますでしょうか。リクエストやご意見がありましたら、ぜひお聞かせください。

『圓生全集』デジタル化・校正の協力者を募集します ― 2013年08月15日 04:08

落語の速記本は星の数ほど出ていますが、青蛙房から発刊された『圓生全集』は質・量ともに他者を凌駕しまさに昭和の落語速記の最高峰と言って良いものでしょう。8年ほど前「らくごはろー・データ編」を制作する以前に私は落語速記テキストのデータ化の作業に凝っていました。その遺物が「らくごはろー・速記編」なのですが、実は『圓生全集』についてもデジタル化を進めていました。手間暇かけて作成したデジタル・データですが、圓生師が亡くなったのは1979年、著作権保護期間は50年ですので、ネット等で公開することはできません。現行の法律が変わらないままだとしたらネットで公開できるのは2030年1月1日以後ですね。2030年に私は63歳。その時まで生きているだろうか。

で、この『圓生全集』デジタル・データですが誤字脱字等を調べる校正作業を協力して下さる方を募集します。著作権については厳しい意見・ゆるい意見いろいろありますが、この場合、個人的なやりとりですので多分法律的にもセーフでしょう。この件に関して興味のある方はお気軽にメールを下さい。

メールはこちら

で、この『圓生全集』デジタル・データですが誤字脱字等を調べる校正作業を協力して下さる方を募集します。著作権については厳しい意見・ゆるい意見いろいろありますが、この場合、個人的なやりとりですので多分法律的にもセーフでしょう。この件に関して興味のある方はお気軽にメールを下さい。

メールはこちら

780円のCD ― 2013年07月24日 01:06

780円のCDといっても驚かれないでしょう。駅頭やスーパーのワゴンセールで著作権関係がうやむやの何百円というあやしいCDを見かけることはよくあります。今回記すのは、落語会唯一の人間国宝、桂米朝師の正規のCDが1枚当たり780円で売っていたという話です。御徒町の駅から東へ歩いて3分程の所に「多慶屋」というディスカウントショップがありまして、ここの店で15年ほど前、東芝EMIから出ている「特選・米朝落語全集」の全40枚組のCDを1巻780円という値段で売っていたのです。ちなみに通常の価格は2,300円。CDはバッタものではなく正規のCDであり、どうしてこんな価格で売れるのか疑問でなりませんが、とにかく安ければ有り難い。当時の私はまだ上方落語の音源までコンプリートしようという気か無かったのですが、上方落語界の最高峰のCD40枚が3万円と少しで入手できますので少し無理をして買ってしまいました。

なぜこんなに安く販売できたかということを推測しますが、このCDの音源は1990年代に収録されたもので、全体の3分の2程度が「大阪コスモ証券ホール」という所が収録場所となっています。この証券会社がCDの製作にも関わっていたのではないか。1990年といえばバブルの最高潮の頃ですね。資金には余裕があるので、顧客への贈答用としてでもこのCDをストックしていたのではないか。そしてバブルが崩壊。たちまち資力に余裕のなくなった証券会社が、とりあえず売れる物ならなんでも売れやということで、このストックしておいたCDも、ディスカウントショップの流通に載せられることになった。こんな風に勝手に推測するのですが、実際のところはどうなのでしょう。

なぜこんなに安く販売できたかということを推測しますが、このCDの音源は1990年代に収録されたもので、全体の3分の2程度が「大阪コスモ証券ホール」という所が収録場所となっています。この証券会社がCDの製作にも関わっていたのではないか。1990年といえばバブルの最高潮の頃ですね。資金には余裕があるので、顧客への贈答用としてでもこのCDをストックしていたのではないか。そしてバブルが崩壊。たちまち資力に余裕のなくなった証券会社が、とりあえず売れる物ならなんでも売れやということで、このストックしておいたCDも、ディスカウントショップの流通に載せられることになった。こんな風に勝手に推測するのですが、実際のところはどうなのでしょう。

最近のコメント