|

古今亭志ん生、八代目桂文楽、三遊亭圓生、古今亭志ん朝など過去の名人落語家の残された落語音源データを公開しています。 |

|

|

薬研堀不動尊・張扇供養にゆく ― 2014年12月29日 07:07

私は、落語に関しては並の程度以上のファンであると思いますが、講談・浪曲に関しては恥ずかしながら大した知識はありません。落語に限らず、昔ながらの芸能にもっと接しなければならないと思いながらも、落語だけで手一杯というのが現実です。そんな私ですが昨日12月28日は、とある講談に詳しい方からお聞きしまして、東日本橋の薬研堀不動尊へ講談協会の「張扇供養」へと伺うことにしました。この寺は、「講談発祥の地」であり、境内にはそれを記念する「碑」も建っています。

薬研堀不動尊へ着いたのは午後4時頃。昼頃はギッシリ人で埋まっていたとのことですが、この時間の人出はさほどではありません。(以下の画像はクリックすると大きな画像で見られます)

まずは不動尊へ参拝。この不動尊は川崎大師の別院だとのことでして、真言宗の不動明王をご本尊とするお寺さんですね。

本堂へ登る階段の下には提灯がズラリと並んでいます。見ると「一龍斎貞水」「宝井馬琴」両先生の名が。別の場所には「宝井琴梅」「宝井琴桜」両先生、それに日本講談協会からは「神田松鯉」「神田陽子」両先生の名の入った提灯が掲げられていました。

午後5時前からは、寄席でもお馴染み二番太鼓に続き、獅子舞、そして太神楽とが披露され、集まった観客を楽しませます。

そして5時30分からは「張扇供養」。場所は本堂左手、弘法大師の像の建つ小スペース。「講談協会」の旗を持った方を先頭に、協会の会員の先生方が続々と入ってきます。集まりますと、般若心経「しきそくぜーくう」、御真言「のうまくさんまんだばざら」と僧侶による読経が始まりました。下写真で、講談協会旗の左側に立つのは、一龍斎貞水会長。

そして、お焚き上げが始まり、火の手があがりました。貞水会長に続き、会員の先生方が次々と、張扇の「ミニチュア」を火にくべます。この「ミニチュア」は宝井琴星先生が作製したもので、割り箸を和紙で包んだものだそう。

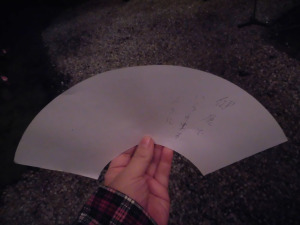

参拝に来た人々には、扇型の紙が配られまして、各々思い思いの願い事を書き込みます。汚い字ですみませんが、昨年、脳内出血という大きな病気をしてしまった私は取りあえず「健康でいられること」を願い事としました。

講談の先生方に続き、一般の参拝客が願い事を書き込んだ紙を火にくべます。

「張扇供養」が終わり、午後6時20分頃からは「辻講釈」。二ツ目の先生方が次々とマイクの前に立ち、一人5分ほどいろいろと語ります。内容は講談の修羅場であったり、漫談調のものであったり。下写真は、来年3月に真打ちに昇進される宝井駿之介先生。赤い盆の上には投げ銭が。講談という芸能はこのように人の集まる場から、自然、誕生したものなのですね。いつまでも講談もこのような「大衆芸能」であって欲しい、そんな事を願いながら帰路につきました。

薬研堀不動尊へ着いたのは午後4時頃。昼頃はギッシリ人で埋まっていたとのことですが、この時間の人出はさほどではありません。(以下の画像はクリックすると大きな画像で見られます)

まずは不動尊へ参拝。この不動尊は川崎大師の別院だとのことでして、真言宗の不動明王をご本尊とするお寺さんですね。

本堂へ登る階段の下には提灯がズラリと並んでいます。見ると「一龍斎貞水」「宝井馬琴」両先生の名が。別の場所には「宝井琴梅」「宝井琴桜」両先生、それに日本講談協会からは「神田松鯉」「神田陽子」両先生の名の入った提灯が掲げられていました。

午後5時前からは、寄席でもお馴染み二番太鼓に続き、獅子舞、そして太神楽とが披露され、集まった観客を楽しませます。

そして5時30分からは「張扇供養」。場所は本堂左手、弘法大師の像の建つ小スペース。「講談協会」の旗を持った方を先頭に、協会の会員の先生方が続々と入ってきます。集まりますと、般若心経「しきそくぜーくう」、御真言「のうまくさんまんだばざら」と僧侶による読経が始まりました。下写真で、講談協会旗の左側に立つのは、一龍斎貞水会長。

そして、お焚き上げが始まり、火の手があがりました。貞水会長に続き、会員の先生方が次々と、張扇の「ミニチュア」を火にくべます。この「ミニチュア」は宝井琴星先生が作製したもので、割り箸を和紙で包んだものだそう。

参拝に来た人々には、扇型の紙が配られまして、各々思い思いの願い事を書き込みます。汚い字ですみませんが、昨年、脳内出血という大きな病気をしてしまった私は取りあえず「健康でいられること」を願い事としました。

講談の先生方に続き、一般の参拝客が願い事を書き込んだ紙を火にくべます。

「張扇供養」が終わり、午後6時20分頃からは「辻講釈」。二ツ目の先生方が次々とマイクの前に立ち、一人5分ほどいろいろと語ります。内容は講談の修羅場であったり、漫談調のものであったり。下写真は、来年3月に真打ちに昇進される宝井駿之介先生。赤い盆の上には投げ銭が。講談という芸能はこのように人の集まる場から、自然、誕生したものなのですね。いつまでも講談もこのような「大衆芸能」であって欲しい、そんな事を願いながら帰路につきました。

最近のコメント